1979年十一屆三中全會后,頒布了《中外合資經營法》,中國拉開了經濟建設和改革開放的序幕。中國迎來了包括北京航空食品有限公司、新疆天山毛紡織品有限公司、北京建國飯店、北京長城飯店等在內的首批中外合資企業,以家族姓氏Schindler命名的迅達公司就是其中之一。迅達公司從風景秀麗的瑞士盧塞恩來到中國,成立了中國第一家工業性合資企業,同時也是上海第一家合資企業——中國迅達電梯有限公司(簡稱中迅公司)。

歷史故事

計劃經濟時代中國有八家被建設部確定為定點生產電梯的廠家,包括上海電梯廠、北京電梯廠等。上海電梯廠位于原閘北區彭浦工業園區,70年代即能生產自動電梯、自動扶梯和自動人行道三大系列60多品種的產品,擁有雄厚的技術基礎和生產潛力,在全國同行業屬領先地位,然而依舊遠低于國際先進水平。

當時的瑞士迅達公司已經是世界上第二大電梯公司,三十出頭的烏力·希克(Uli Sigg)是這家公司的駐華代表,他促成了迅達電梯公司與中國組建合資企業。

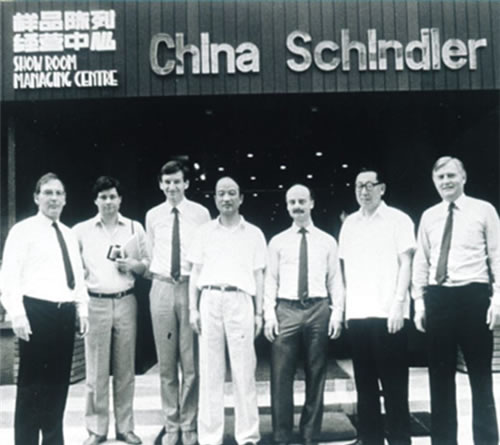

1980年,在北京成立中國第一家工業性合資企業中國迅達電梯有限公司。右起第三人為烏力·希克,中國當代藝術最大的收藏家、瑞士前駐華大使。烏力·希克1977年加入迅達并促成了此次合資,他也是2010年上海世博會瑞士館總代表。

然而,很多人都覺得希克要到中國做中外合資項目簡直是瘋了,因為要讓外國人介入中國的改革開放,這在當時是非常新奇的想法。希克以冒險家的精神說服了中國政府——市場經濟有它的好處。

希克親自負責與中方談判,談判在北京進行。在推進合資項目期間,希克每次要乘坐18個小時的飛機才能到北京,一次要在中國待兩三個禮拜。每次談判中方都有25人以上的代表團,一邊抽煙,一邊互相討論尋求共識。每次離開時他一直要等到機門關閉后才會大松一口氣,因為登機前隨時都有可能被招回繼續談判那些沒達成一致的問題。

1980年3月19日,中國建筑機械總公司、瑞士迅達和香港怡和迅達三方在北京簽署了合資企業協議

就這樣,經過雙方半年多的磨合,1980年3月19日,中國機械行業第一家中外合資企業協議在北京簽署。1980年7月4日,中國迅達電梯股份有限公司正式成立,中方占75%股份(以上海電梯廠和北京電梯廠的廠房、設備、庫存折價投入),外方占25%(瑞士15%,香港迅達占10%),以現金入股。

中國電梯行業從此也掀起了引進外資的熱潮。更難能可貴的是中迅公司上海電梯廠在合資經營道路上所進行的有益而富有成效的探索,為以后眾多的中外合資企業提供了令人信服的借鑒。

三十余年深耕中國

談論起這段歷史,迅達(中國)現任首席執行官施達毓(Daryoush Ziai)滿是感慨。“當時創始人Schindler先生就有這樣的眼光,他的企業家精神讓他意識到中國有一天將成為非常重要的市場,所以從很早開始迅達就在中國投資,看好這一重要市場的未來增長"。

在施達毓看來,中國改革開放尤其是城鎮化、房地產的發展給迅達帶來了極大的機遇。到本世紀初,中國不僅發展成為全球最大的電梯市場,而且形成了全球最強的電梯生產能力,名副其實地成為電梯領域的世界工廠和制造中心。

“今天中國占據了全球新電梯和自動扶梯60%的消費市場。我們現在開始見到中國出現一股更新換代的潮流,很多建筑都在更新15到20年前安裝的設備。另外,設備的維保、安全、品質如今變得越來越重要,由此也成就了迅達強勁的服務業業務。”施達毓補充說。

他介紹說迅達公司1980年決定將中國作為公司商業中心之一后,中國成為了迅達的“第二星球”。在中國的基礎設施項目,如機場、地鐵線上迅達很活躍。很多的迅達客戶都將業務拓展到了東南亞、非洲等其他地方,參與“一帶一路”建設。

中國迅達電梯有限公司自動扶梯組裝線

回首過去近40年,正是得益于中國改革開放帶來的思想解放,合資企業雙方在相互磨合中摸索前進,不斷調整經營決策,在中國開創了一項項令人矚目的成就。

在2006年完成獨資化后,2011年迅達選擇在中國投資建設上海嘉定園區,成為迅達中國總部加工廠,也是迅達中國在全球最大的生產基地及園區,原中迅公司上海電梯廠部分拆除,成為迅達上海分公司。

無論是最初的中外合資企業還是如今的外商獨資企業,迅達對于上海的城市建設都作出了不可磨滅的貢獻。

1985年,中迅公司生產了中國第一臺微機控制的交流調速電梯,供上海延安飯店等單位使用;

1988年,中迅公司設計出中國第一臺電腦控制直流高速電梯,安裝在上海聯合大廈等單位;

1992年,中迅上海廠研制出國內首臺菱形觀光電梯,安裝在上海電子大廈;

1998年,迅達亞太地區培訓中心在上海成立;上海世博會場館、上海北外灘白玉蘭廣場、外灘金融中心、上海船廠、上海地鐵等,迅達的“身影”無處不在。

中迅公司上海電梯廠的主機銘牌

作為瑞士企業在華投資的先行者,迅達電梯還在中瑞兩國關系和經濟合作中扮演著重要角色。早在1986年11月,瑞士聯邦委員會副主席兼外長皮埃爾·奧貝爾訪華就專程參觀“中迅”公司所屬的上海電梯廠,高度評價這家企業是中瑞兩國“合作成功的范例”。

難解的中國緣分

作為公司的首席執行官,施達毓本人也跟中國有著不解之緣。他介紹說,雖然自己2006年第一次來到中國,但1971年的時候自己的父親就來過這里,當時他還是個小男孩。

“我在伊朗出生,當時伊朗還是巴列維王國,1971年伊朗王國與中國重新建交,我父親帶著一個代表團來到中國,會見了一些官員。他在中國待了十天,回去后跟我說了很多關于中國的事,還拍了一些照片。從此我對中國產生了極大的興趣。”施達毓饒有興致地講述著他和中國的故事。

“這么多年之后我才來到中國。我真希望那個時候我就來過,我記得我父親當時拍的一張照片,向長安街一眼望去,是一片自行車的海洋,很少有汽車,都是些很舊的汽車。今天的中國到處是汽車的海洋。有意思的是,天安門廣場今天全是人,那時候沒那么多人,故宮博物院也是。衣著上,人人都穿一樣的灰色衣服,如今尤其是年輕人的衣著已經非常國際化了。這種改變真的讓人難以置信!”

2006年,施達毓還沒有加入迅達電梯公司,擔任開利公司亞洲區域總經理的他多次來中國出差,2010年他被派遣到中國任職,從此便留在這里。2007年他還帶著父母一起來過這里。“我再次從我父親那里聽到他1971年在上海人民廣場、北京故宮博物院見到的場景,而我自己也將所見所聞與小時候見到的照片相比,真的是兩個不同的世界。”施達毓笑看著記者說。

他評價說,中國過去40年的發展,如果沒有改革開放是不可能的。“我認為一路走來,有起起伏伏和挑戰,但中國政府戰勝了這些困難,讓我印象深刻。他們做出了一些艱難的決定,但還是堅持走下來了。”

在施達毓看來,隨著氣候變化,如今中國正將注意力從單純注重經濟增長上轉移。就制造業來說,他指出,拓展更高端的科技、更高附加值的產品是中國企業唯一的出路。“因為隨著生活水平提高,成本也提高了,所以為了保持競爭力,必須有更好的質量、更先進的技術、更高的產品附加值,在這方面進行投資。從純粹的基礎設施、低附加值的制造業轉變為高科技、更多研發、更加創新的制造業是正確的做法。這一現象如今在中國很普遍。”

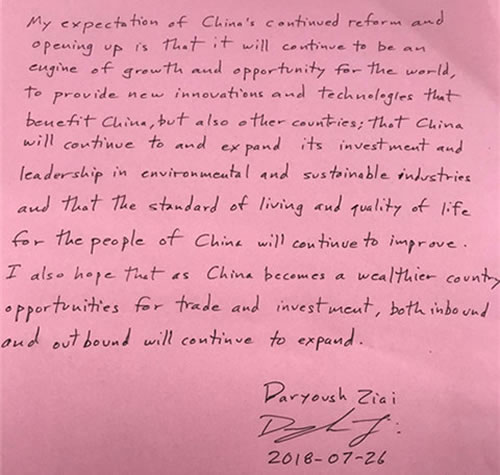

施達毓寄語中國改革開放

他特別寫下對于中國深化改革開放的期待,稱贊中國將持續成為全球增長的引擎,創新與科技的發展不僅惠及中國自身也將造福全世界。